写在前面(学习笔记)

- 这是一份我搭全栈项目时的目录结构小抄,记录我理解到的“为什么这么分”和“怎么落地”。

- 我更看重改动路径是否短、边界是否清晰、测试是否就近能写,而不是追求“最标准模板”。

- 文中给的结构只是起点,实际项目按团队规模与变更频率微调就好。

一句话心法:目录结构服务“变更”,谁经常一起改就放一起,稳定的沉到底,边界清楚可测试。

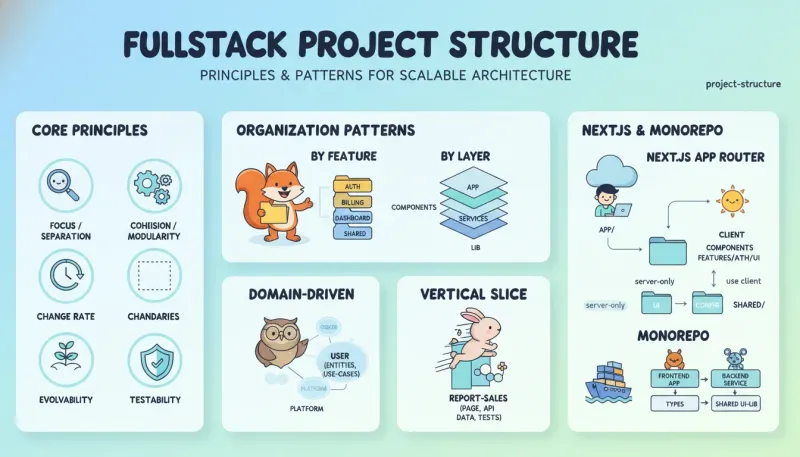

核心原则(记住 6 件事)

- 关注点分离:同类职责放一起,不同生命周期的职责分开。

- 内聚优先于解耦:模块内部变化要同向;跨模块依赖保持单向和最小化。

- 按变更率收敛:一起频繁改的放一起;稳定层沉到底。

- 明确边界:运行时边界(server/client)、部署边界(app/service/package)、团队边界(ownership)。

- 可演进:支持重组与下沉,避免早期过度抽象。

- 可测试:结构天然支持单测、组件测与集成/E2E 的就近放置与隔离。

常见目录组织模式

- 按功能(by-feature)

plaintext

12345678910111213

src/

features/

auth/

api/

ui/

lib/

tests/

billing/

dashboard/

shared/

ui/ # 基础组件

lib/ # 工具方法

types/适合中大型前端/全栈项目;团队协作清晰,符合“垂直切片”。

- 按层(by-layer)

plaintext

12345

src/

app/ # 页面与路由

components/

services/ # 业务服务/数据访问

lib/直观易懂,适合小团队/快速起步;规模变大后易耦合在同一层。

- 领域驱动(domain-driven)

plaintext

12345678

src/

domains/

user/

entities/

use-cases/

adapters/ # HTTP/DB 适配器

order/

platform/ # 跨域能力(日志、事件、缓存)与业务边界强绑定,利于长期演进;前期设计成本更高。

- 垂直切片(vertical slice)

plaintext

1234567

src/

slices/

report-sales/ # 从页面到 API 到数据的一条龙

page/

api/

data/

tests/减少跨目录跳转,交付速度快;复用抽象需要从 slice 中下沉到 shared。

Next.js 全栈推荐结构(App Router)

将“运行时边界(server/client)”与“变更边界(feature)”结合:

plaintext

1234567891011121314151617

src/

app/ # 路由与页面(服务器组件优先)

(marketing)/

(app)/

api/ # app/api 路由处理器

features/

auth/

ui/ # 客户端组件(use client)

server/ # 仅服务端逻辑:actions、服务、数据访问

api/ # 与 app/api 同构的逻辑封装(可复用)

tests/

billing/

shared/

ui/ # 基础可复用组件

lib/ # 工具、hooks、校验、格式化

config/ # 常量、env 解析

types/配套约定:

- server-only 与 client-only 清晰标注;

use client仅在必要的 UI 入口声明。 - 数据访问通过可注入仓库接口(repository),UI 不直接触达 DB。

- API 处理器仅做编排:校验 → 调用 use-case/service → 返回结果。

示例:auth feature 的 API/服务划分

plaintext

123

src/features/auth/server/login.ts # use-case(服务端)

src/features/auth/api/login.ts # 供 app/api/route 与 RSC 调用

src/app/api/login/route.ts # 请求/响应编排Monorepo 组织(多应用/多服务)

当存在多前端/边车服务/函数时,用 workspace + packages 提升复用:

plaintext

123456789

apps/

web/ # Next.js 应用(SSG/SSR)

admin/ # 后台或 BFF

worker/ # 边缘/队列任务

packages/

ui/ # 共享 UI 组件库(无 Next 依赖)

api-sdk/ # 前后端共享的 API 客户端/types/zod schema

config/ # ESLint/TS/BIOME/Prettier 等统一配置

db/ # schema 与迁移(如 drizzle/prisma)建议:

- 包明确边界:

ui不依赖 Next;api-sdk只暴露 fetch/类型;db不泄漏连接细节。 - 通过

tsconfigpath 与exports控制依赖方向,防止“反向引用”。 - CI 按变更影响(affected)选择性构建与测试。

测试与文档的就近放置

- 单元测试:与源码同目录

*.test.ts,便于重构跟随。 - 组件测试:

features/*/ui/*.test.tsx,使用 RTL 与 JSDOM。 - API 集成测试:

features/*/api/*.test.ts,直接构造Request/Response。 - E2E:独立

e2e/,面向关键业务路径。 - 文档:每个 feature 放

README.md或 ADR(架构决策记录)。

命名与约定

- 目录名:小写-kebab,文件名与导出名一致。

- 公共与私有:

shared/*可复用;feature/*默认为内部实现,仅通过index.ts暴露公共 API。 - 配置集中:

shared/config统一 env 解析与常量,避免散落。 - 边界文件:

server/仅服务端可用;ui/仅 UI;在入口放置index.ts聚合导出。

反模式与避坑

- 巨型

utils/:将可业务命名的工具下沉到对应 feature/shared 子域。 - 横向耦合:不同 feature 互相导入实现细节 → 通过公共接口或事件解耦。

- 早期抽象:抽象以“第二次复用”为起点,不要为了可能的复用牺牲清晰度。

- Server/Client 混用:把

use client放在叶子节点,避免上层被迫成为客户端组件。

渐进式演进建议

- 先按层/小而清晰地开始 → 引入 features 目录收敛变更。

- 稳定复用抽象下沉到

shared/或packages/。 - 通过 ADR 记录一次结构性变更的动机与影响,方便团队共识。

小结

- 以“变更路径最短”为目标,结合 by-feature + 运行时边界划分。

- 在 Next.js 中坚持服务器组件优先,API 只做编排,服务与仓库聚焦业务。

- 大体量项目用 Monorepo + packages 提升复用与边界清晰度。